상단 네비게이션 영역

상단 네비게이션 영역

.png)

19세기말과 20세기에 선교사가 선교지로 떠난다는 것은 결코 쉽지 않은 일이었다. 선교지로 떠나는 장도의 길에 나서는 것은 비장한 일이었고, 적지 않은 경우 영원한 이별을 의미했다. 그래서 당시 선교사는 대개 평생 사역을 염두에 두고 떠났다. 만일 젊어서 돌아오면 가족 친지들과 재회할 수 있었지만, 안식년으로 인한 귀국이 아닌 경우라면 다양한 이유(진로 변경, 갈등, 질병, 스캔들 등)로 인한 중도탈락이기에, 재회가 즐겁거나 순조롭지 못한 때도 있었다. 더구나 은퇴하여 귀국하면, 막상 만나야 할 사람들이 이미 세상을 떠났거나 혹은 선교사를 모르는 사람들만 남아 있을 때도 있었다.

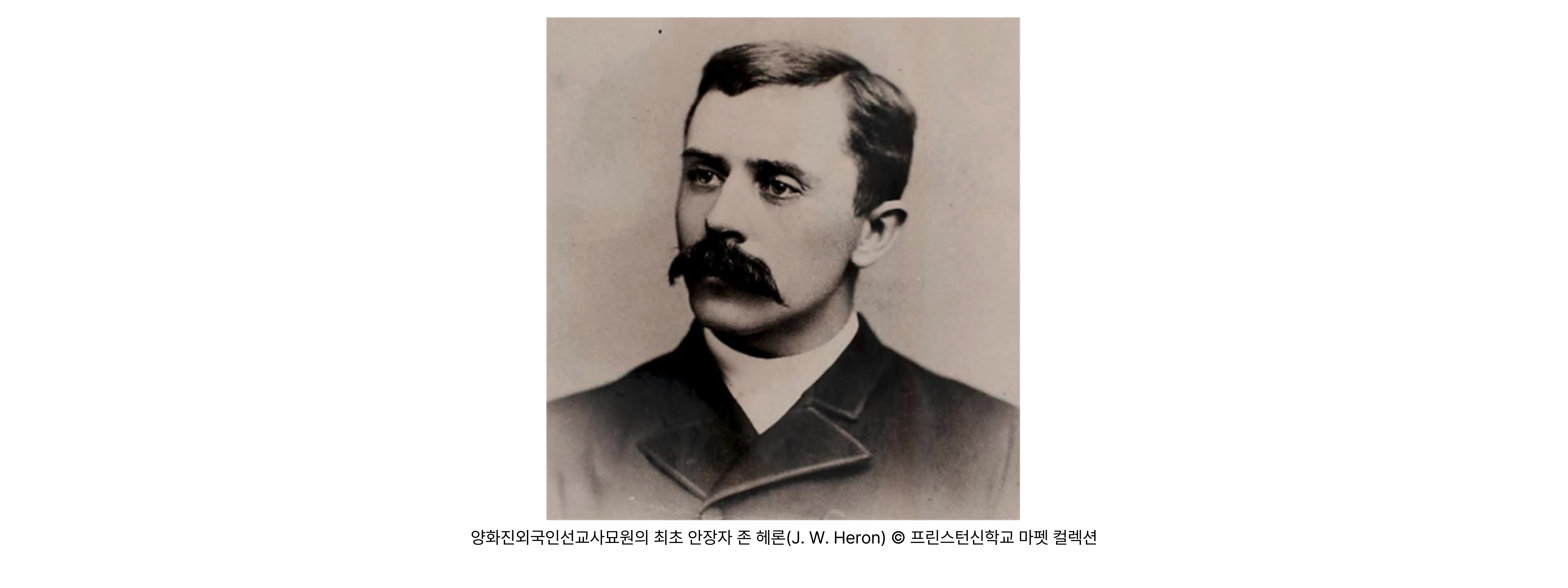

그렇다면 평생 사역을 하고자 선교지에 부임했던 선교사는 왜 한국을 떠나게 되었을까? 대표적인 이유 중 하나는 선교사 자신이나 가족의 죽음이었다. 그런데 당시 본국으로 시신을 운구하기 어려운 탓에, 사망한 이는 대개 선교지에 묻히게 되었다. 그래서 아시아 여러 곳에 외국인묘지가 있었다. 한국 양화진의 묘원은 의료선교사 헤론의 사망으로 인해 시작되었기에, ‘양화진외국인선교사묘원’이라는 이름을 가지게 되었다.

가족이 사망한 선교사, 또는 사망한 선교사의 유족들은 선교지에 남거나 귀국했다. 선교지에 남은 선교사나 유족은 현지에서 재혼을 하기도 했는데, 사무엘 마펫(S. A. Moffet)이 두 번 결혼한 이야기나 게일(J. S. Gale)이 첫번째 순직자 헤론(J. W. Heron)의 아내 깁슨(H. E. Gibson)과 결혼한 것은 잘 알려진 이야기이다.

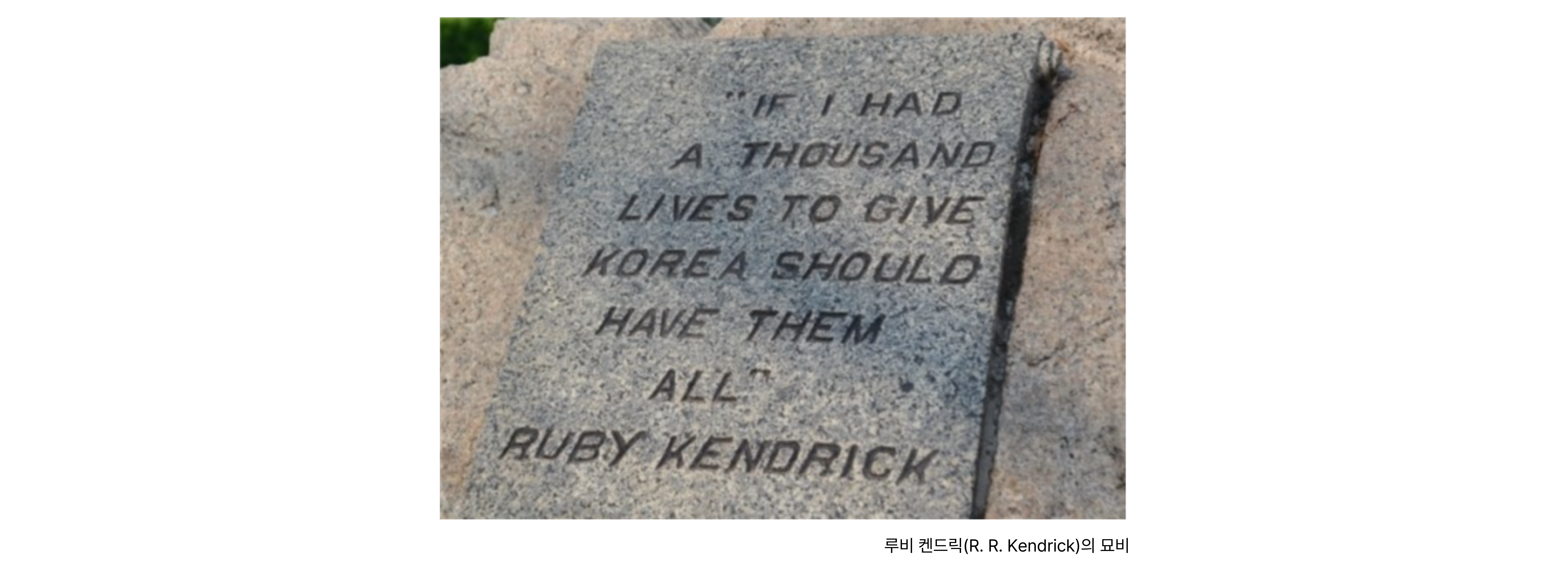

자신이 사망한 경우, 선교사는 육체적으로는 선교지에 남았지만 사역은 중단되었다. 그러나 선교사의 죽음이 더 많은 선교사를 한국으로 불러온 경우가 많았다. 호주 선교사 데이비스(J. H. Davies), 캐나다 선교사 매켄지(W. J. McKenzie), 미국 선교사 켄드릭(R. R. Kendrick) 등이 대표적인 예라 할 수 있다. 켄드릭의 묘비에는 “If I had a thousand lives to give, Korea should have them all”(만일 내게 천개의 생명이 있다면, 모두 한국을 위해 바치리라).”고 적혀 있다.

선교지에서 사망하거나 조기에 철수한 선교사들 중에는 유독 의료선교사가 많았다. 열악한 환경에서의 의료선교 자체도 어려운 일이었지만, 질병에 노출되고 과로가 이어지면서 신앙과 인류애에도 불구하고 요절한 사람들이 적지 않았다. 초창기에 의료선교는 목숨을 위해 목숨을 바치는 일이었다.

예외적으로 외국에서 사망한 후 시신이 선교지로 돌아오거나 살아서 한국을 재방문했다가 사망하는 경우도 있다. 오늘날 선교사를 선교지에 재매장하는 것은 그 취지는 이해하나 사실상 불가능하여 재고해야 하기에, 인터넷 등 가상공간의 추모가 현실적일 것이다.

특히 한국을 사랑하려다가 정치사회적인 이유로 추방된 경우도 기억할 필요가 있다. 대한제국의 멸망을 막으려다 추방된 헐버트(H. B. Hulbert), 3.1운동의 실상을 폭로한 스코필드(F. W. Schofield), 그리고 해방 후 군사정권기에 독재에 반대한 오글(G. E. Ogle)이 있다.

헐버트는 한국 재방문 직후 사망하여 양화진외국인선교사묘원에 묻혔고, 스코필드는 한국에 재입국하여 오랜 기간 사역하다가 사망하여 국립현충원 애국지사묘역에 묻혔다. 오글은 정치적 민주화 성취 이후에 한국에 초청받았고, 사망 후 아내가 그가 생전 한국을 잊지 못했다는 편지를 보냈다. 헐버트의 비석에는 “I would rather be buried in Korea than in Westminster Abbey.”(나는 웨스트민스터사원보다도 한국땅에 묻히기를 원하노라)라고 적혀 있다.

선교사들이 사랑했던 한국을 우리는 얼마나 사랑하고 있는지, 그리고 우리가 나가서 사역하는 선교지를 얼마나 사랑하는지, 선교140주년을 맞아 생각해 볼 일이다.